Eine wichtige Studie!

Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen sind häufig einer höheren Infektanfälligkeit ausgesetzt. Dies betrifft vor allem Kinder, die mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt werden. Während es für Erwachsene bereits viele Informationen zu diesem Thema gibt, fehlen für Kinder und Jugendliche noch genaue Daten. Genau hier setzt eine Studie des Universitätsklinikums Freiburg unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Hufnagel und Dr. Mirjam Freudenhammer an.

Ziel der Studie

Ziel der Studie ist es, herauszufinden, wie häufig Kinder mit rheumatischen Erkrankungen an leichten (z.B. Erkältungen) und schweren Infektionen (z.B. Krankenhausaufenthalte) erkranken. Diese Ergebnisse sollen helfen, maßgeschneiderte Empfehlungen für den Infektionsschutz zu entwickeln und unnötige Maßnahmen zu vermeiden, die die Lebensqualität der Kinder beeinträchtigen könnten.

Wie wird die Studie durchgeführt?

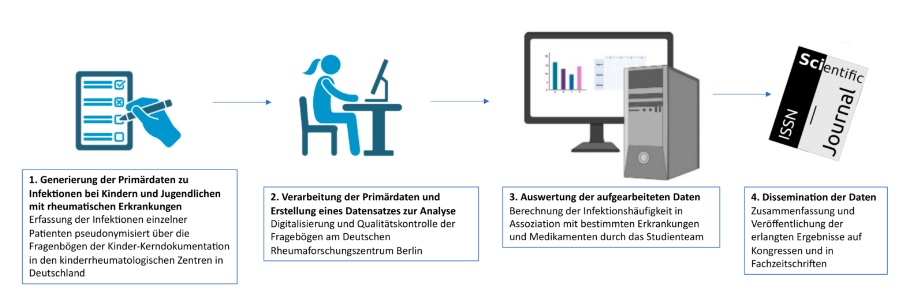

Über zwei Jahre werden im Rahmen der Kinder-Kerndokumentation Daten zu Infektionen, Erkrankung und Therapie erfasst. Eltern und Ärzte der betroffenen Kinder beantworten dazu Fragen, die dann ausgewertet werden. So soll ein besseres Verständnis für die Infektanfälligkeit bei Kindern mit rheumatischen Erkrankungen entwickelt werden.

Warum ist diese Studie wichtig?

Die Ergebnisse könnten helfen, den Infektionsschutz gezielt zu verbessern und gleichzeitig unnötige prophylaktische Maßnahmen zu vermeiden. Das Ziel ist, sowohl die medizinische Versorgung als auch die Lebensqualität der betroffenen Kinder zu steigern.

Die Datenerfassung haben wir am 31.12.2023 beendet, die ersten Ergebnisse werden wir auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR) in Garmisch-Partenkirchen im März 2025 präsentieren.

Projektleitung: Prof. Dr. Markus Hufnagel und Dr. Mirjam Freudenhammer, Universitätsklinikum Freiburg